电生理技术是通过检测生物组织 / 细胞的电活动(如膜电位、动作电位、离子电流)揭示生理功能与病理机制的核心技术,广泛应用于神经科学、心血管学、细胞生物学等生命科学领域,尤其在神经元功能解析、心律失常机制研究、药物筛选等科研场景中不可或缺。以下从核心原理、分类与技术细节、生物医学应用、实验流程及关键注意事项展开,聚焦科研实用性,提供可落地的技术指南:

一、核心原理

生物组织(如神经元、心肌细胞、肌肉细胞)的细胞膜上存在离子通道(Na⁺、K⁺、Ca²⁺等),离子的跨膜流动会产生膜电位变化(静息电位→动作电位),这是细胞信号传递、收缩 / 分泌等功能的基础。电生理技术的核心是通过电极捕获这些微弱电信号(通常为 mV 级电压或 pA 级电流),经放大器放大、滤波器降噪后,由数据采集系统记录并定量分析,从而揭示细胞 / 组织的电活动规律。

二、主要技术分类与核心细节(生物医学常用)

根据检测对象(细胞、组织、整体动物)和技术原理,电生理技术可分为以下几类,重点说明科研中高频使用的技术:

1. 膜片钳技术(Patch Clamp)—— 单细胞水平金标准

核心功能:

检测单个细胞的膜电位、离子通道电流(如钠通道、钾通道、钙通道),定量分析通道的开放 / 关闭特性、药物对通道的调控作用

三、生物医学领域典型应用场景

1. 神经科学研究

神经元功能解析:记录单个神经元的动作电位发放模式、突触传递效率(如 fEPSP 振幅),研究学习记忆(如海马拉米德模型)、神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)的突触功能异常;

癫痫机制:体内记录癫痫模型小鼠的脑电活动,捕捉癫痫发作时的棘波放电,筛选抗癫痫药物;

光遗传联合应用:通过光遗传刺激特定神经元群体,同步记录电活动变化,揭示神经环路的连接功能。

2. 心血管研究

心肌细胞电生理:使用膜片钳记录心肌细胞的离子通道电流(如 I_Na、I_Kr),研究心律失常(如长 QT 综合征)的分子机制;

心脏电传导:通过 MEA 技术记录心肌组织的电传导速度,评估心肌梗死、心肌病后的电活动异常;

药物安全性评价:检测药物(如抗心律失常药、化疗药)对心肌离子通道的影响,预测药物诱发的心脏毒性。

3. 细胞生物学与药物筛选

4. 病理机制研究

四、典型实验流程(以膜片钳全细胞模式记录神经元离子电流为例)

1. 实验前准备

样本制备:

动物麻醉(如小鼠戊巴比妥钠腹腔注射),快速取脑并置于冰浴的人工脑脊液(ACSF)中;

用振动切片机切制脑片(厚度 200-300 μm,如海马脑片),在 37℃ ACSF 中孵育 30 分钟复温;

细胞分离(可选):若记录单个分散神经元,需用胰酶消化脑片,机械吹打获得单细胞悬液。

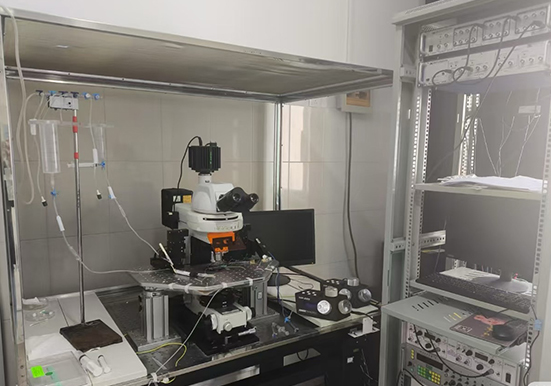

设备与试剂准备:

拉制微电极:玻璃毛细管(外径 1.5 mm,内径 0.86 mm)经拉制仪拉制,尖端电阻 5-8 MΩ;

配置电极内液(如含 K⁺电极内液:140 mM KCl、10 mM HEPES、1 mM MgCl₂,pH 7.2)和外液(ACSF:124 mM NaCl、3 mM KCl、2 mM CaCl₂、1 mM MgSO₄,pH 7.4);

校准设备:膜片钳放大器调零,显微操作器定位,屏蔽箱内除湿除静电。

2. 实验操作

细胞贴附与封接:

破膜与全细胞模式建立:

信号记录与干预:

数据存储:

3. 数据分析(以 pClamp 为例)

预处理:去除基线漂移、滤波降噪(低通滤波 1 kHz);

定量分析:测量电流峰值、半最大激活电位(V₁/₂)、失活时间常数(τ);

统计对比:药物组与对照组的电流 amplitude 差异(独立样本 t 检验),绘制剂量 - 效应曲线(如 IC₅₀拟合)。